| コンテンツ > 音楽 > 作曲家 > ブラームス | |||

|

|||

【人間】 身体: 知力: 武力: 指揮: 魅力: 政治: 短気: 信仰: 【音楽】 楽器: 旋律: 簡潔: 構成: 雄大: 革新: 時代: |

|

||

ブラームスに非常に詳しい門馬直美の評伝。微に入り細に亘った評伝でとても面白い。 |

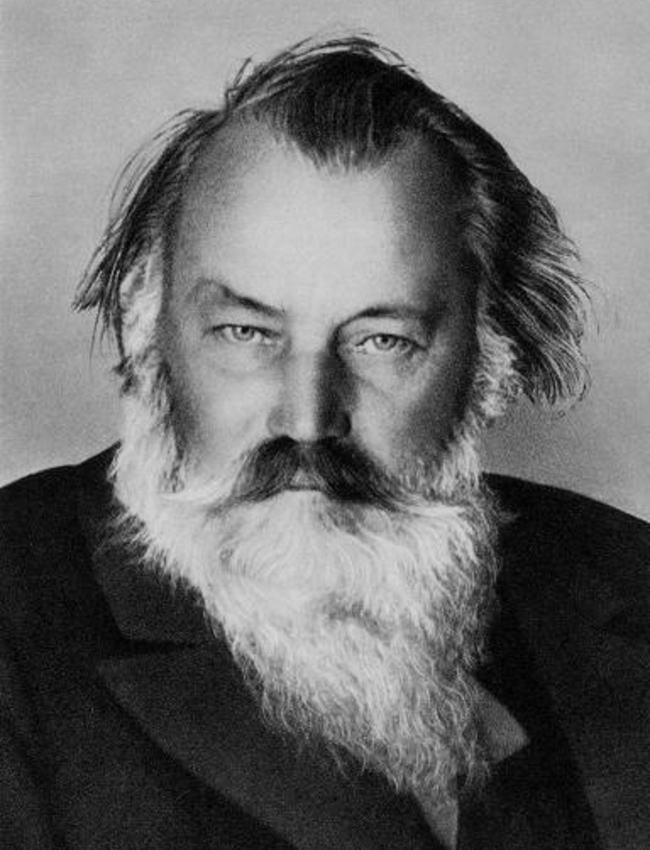

■渋味 ブラームス。 その名に人は、何を思うだろう。 ブラームスは、決して地味ではないが、しかし錚々たる顔ぶれが集まるいわゆる「大作曲家の世界」のなかで、特別に目立つ存在でもない。彼自身は非常に有名だが、しかし、道行く人に「クラシックのポピュラーな旋律を口ずさんで下さい」、と頼むとするならば、まず出て来るのはショパン、モーツァルト、そしてベートーヴェン、またはチャイコフスキー、ラフマニノフなどの曲だろう。完全なポピュラー名曲として馴染んでいる彼の「ハンガリー舞曲第5番」にしても、口ずさむと何処か渋い、くすんだようなメロディとして人のこころにやってくる。 とても渋い作曲家である。 チャイコフスキーは端的に「ブラームスの作品は美しいものを建てる《台座》であるが、そこに建てるべき当の彫像はどこにも出てこない」と批評する。非常に鋭い。ブラームスの曲は、理知的かつ構築的に仕立て上げられてはいるが、一聴、「美しい、あるいは高揚させる旋律」がない。ように感じられる。特に甘美な旋律が陸続と登場するチャイコフスキーの作品と比べるとそれは際立っている。 たとえば、先のチャイコフスキーの発言は、ブラームスのヴァイオリン協奏曲作品77に対しての批判だが、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲とブラームスのそれを並べると、その格差は明らかである。たとえば第1楽章、あくまでも優美に、ゆるやかにたゆたうような旋律展開を見せるチャイコフスキーのそれに反して、ブラームスのものはオクターヴを含めた跳躍を繰り返すアクロバティックなもので、しかも第1主題、第2主題、その間にある印象的な跳躍旋律を順番にぎっちりと並べ、旋律の拡大形、縮小形を綿密に作って展開構成しているものだから、狭い檻の中で飛躍を繰り返しているようで非常に息苦しい。どちらが優れているというわけでなしに、大いに違っている。そしてやはりブラームスの曲想は「渋い」。あるいは、とっつきにくい。 ■略歴 ブラームスは1833年5月7日、北ドイツ・ハンブルクに生まれた。父は地元オーケストラのコントラバス奏者を務める音楽家ヨーハン・ヤーコプ、その収入は多くなく、ブラームス家は裕福とはほど遠い生活だったといわれる。住居は7階建てアパートの2階で、売笑婦の行き交う、日本でいうところの、いわゆる「赤線地帯」であった。父親の職業上、音楽に触れる機会が少なからずあった彼は、大作曲家の常、すぐに才能を発揮し始める。元々は弦楽器に触れたと思われる(自宅にピアノがなかった)彼だが、やがてピアノ演奏に傾倒、ピアノの腕を上げていくが、貧しい家庭の常、家計を支える必要にかられ、13歳を超えるあたりから、夜のダンスホールでピアニストとして働くことを余儀なくされる。働いていた場所は、ブラームスの伝記作家カルベックによると、余り筋のよくない下層階級の人々が集まる酒場だったともいわれているし、当時のブラームスの年齢を考えればそれはありえないのではないかともいわれているが、のちに大作曲家となる偉人が、いかにもいかがわしいダンスホールでピアノの伴奏をしている姿を想像するのもなかなか趣がある。同じころ、彼はアイヒェンドルフやハイネの詩集、E・T・A・ホフマンに没頭する。 1848年、彼にとって重要な音楽家との出会いがある。ヴァイオリニストであるヨーゼフ・ヨアヒム。彼は3月11日、ハンブルグにてベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を演奏した。初めて耳にするこの曲に、ブラームスは感銘を受けるが、すでにこの曲の第一人者と目されていたヨアヒムの名演もその印象に寄与していたに違いない。彼ヨアヒムはのち1853年6月、ヨーロッパ旅行中のブラームスと交流し、以降二人は非常に親しい仲となる。 さて時を少し戻して1852年、ブラームス20歳のころ、ハンガリーから出てきたヴァイオリニスト、レメーニと知り合う。すでにピアノ曲を中心として作曲を行っていたブラームスは、1853年4月にハンブルクを発ち、演奏旅行に出ている。レメーニはウィーン音楽院以来、先のヨアヒムと旧知の仲であり、ヨアヒムの勤務地でもあるハンノーファに3人でしばらく滞在し、そのとき以来ブラームスとヨアヒムはあつい友情で結ばれることになる。 彼ブラームスにとって、この1853年の旅行は、ヨアヒムとの結びつき以外にも大変に実りあるものとなる。9月に入って30日にデュッセルドルフのシューマンへの訪問。シューマンは弱冠20歳の青年ブラームスの才能をすぐさま見抜き、彼が発刊している音楽雑誌『音楽新時報』にてブラームス紹介の労をとる。ハンブルクから出てきた才能と若さ以外には何物をも持たぬ青年にとって、この既に大作曲家にして音楽評論の雄であるシューマンの後ろ楯を得たことは、なによりも心強いものであったろう。そして何より忘れてはならないのは、シューマンの妻、クララとの出会いである。ブラームスは、すぐれたピアニストでもあるこの夫人に密かに恋心を抱くようになる。しかし後世から見ると悲しいことだが、歴史はブラームスの淡い、青年特有の憧れ心をゆるやかに見守るほど優しくはない。夢想を揺り覚ます事件は遠からずのうちに起こる。シューマンが精神不安定のゆえにライン川に投身自殺を図るのは、これから半年もたたぬ1854年の2月である。つまり、ブラームスにとっては甘やかなこの明示的および黙示的な、いわば三角関係は、すぐにシューマンの不安定で崩れることになる。 シューマンの自殺は未遂に終わる。その精神病はかなり進行しており、そもそもの精神病の原因については遺伝説が有力でもあるが、さしあたりそのようなことはここではどうでもよい。恩人一家の――しかもその夫人は愛すべきクララである――窮地にブラームスは文字通り奔走する。当時ハノーヴァーに居た彼は一報を聞くやすぐさまデュッセルドルフのシューマン家に駆けつけ、以降クララのそばを離れず、3年にわたってデュッセルドルフを中心地に生活する。そのクララへの愛情がプラトニックな騎士道的なものであったか、そうでなかったかは今となっては知る由もないが、それまで手紙では "Sie"(あなた)だった彼の、クララへの呼びかけはこの時期 "du"(おまえ/君;ドイツ語の親称)に変化し、その内容も情熱的に変わっていく。ブラームスはシューマン一家の財政を陰陽で支えながら、シューマン自身への敬意はピアノ独奏曲《シューマンの主題による変奏曲》に結実する。病床のシューマンは大変喜んだが、自身はその病状を軽快させることなく、1856年7月、ついに帰らぬ人となる。 傷心のクララとシューマン一家を慰めるべく、ブラームスはクララと、その子供を連れてライン沿岸旅行におもむく。彼はクララを愛情をもって支え続けてきたし、クララはクララでブラームスを若い、大変に有望な作曲家として評価もしていた。そして恐らくそれは単なる客観的な評価という感覚以上のものであったろう。彼はクララと結婚しようと思えばできたはずであるし、またそうしなかったことが俗的な意味でのブラームスの「男」を下げているという評価もある。わからんでもない。しかしながらクララはブラームスよりも14歳も年上、この時点でシューマンとの間には既に7人の子供をもっている。この旅行で来し方行く末の話がなされたであろうが、ブラームスの想いもさることながら、彼を前途洋々たる芸術家として見ているクララがそれを是としたかどうか。ブラームスはいきなり一家8人の大黒柱となるには余りに若すぎ、一方クララは、ブラームスの愛を受けるには彼の芸術的能力が見えすぎた、のかもしれぬ。いずれにせよ、この後ブラームスとクララの間柄は、それまでの情熱的なものから落ち着いたものへと変化していく。 この時点ではブラームス23歳。64歳まで生きる彼の人生にとってはまだ端緒ともいうべきところだが、個人的にはここがブラームスの人生にとってもっとも興味深い時期だと思う。もっといえば、一生を独身で暮らしたブラームスの原点ともいえる時期ではないかと思われる。彼のこの後の一般的な略歴はウィキペディアあたりにお任せすることにして、ここからは彼の「女性関係」および「交響曲との絡み」を中心に見ていきたい。 ■女性関係とトコロテン ブラームスと親しい関係であった、もしくは親しい関係となった女性は以下のとおりである。 ・クララ・シューマン ・アガーテ・フォン・ジーボルト ・ユーリエ・シューマン ・エリザベト・フォン・ヘルツォーゲンベルク クララを入れてもたった4人。さらにこのなかのユーリエ・シューマンはクララの三女であり、密かに恋焦がれていただけのようであり、さらにエリザベトについては、元々弟子入り希望としてブラームスを訪れた女流ピアニストだが、その美しさに恐れをなしたブラームスが他の音楽家を紹介したという人なので、実質的に異性的な意味でブラームスの心が接近したのはクララを除けばアガーテだけ。何かの拍子に恋愛しているようなベートーヴェンとはえらい違いである。 アガーテに関しては、1858年の夏、ゲッティンゲンに休暇に訪れた際に親しくなったものであるようだ。彼女は大学医学教授の娘。二人の仲は急速に接近し、またブラームスもこの時期、《恋の道》、やら《口づけ》やらいう題名をもった、まったくらしくない歌曲を幾つも作った。他でもないアガーテは美声もてる歌手でもあったのである。婚約指輪さえ交わしたものであるらしい二人の関係はしかし、次の年1859年の年初に突然に終わる。この時期アガーテに対して書かれたブラームスの手紙は次のようだ。 もう一度君に会わなければならない。だが私は束縛されているわけにはいかないのだ。私はまた会いにゆき、君を腕で抱きしめ、君に口づけをして、愛しているというべきなのか、手紙をください。そんなこと言われても、といわざるを得ない。この手紙を受け取ったアガーテはショックを受け、悲しみにうちひしがれたといわれるがそれはそうなるだろう。ただ、「いうべきなのか、手紙をください」のくだりに関しては、ブラームスらしさ全開というべきであって、まさに彼の交響楽にも共通しているところである。肩の力を抜いた気持ちで書いた歌曲やセレナードと違い、「真面目に向き合った」彼の交響曲はどれもこれも、決断をしない。旋律があって、それを丁寧に展開し、当時の規範たるソナタ形式に基づいて積み重ね、周到に周到を重ねて構成した上で、状況上終結部に入らざるを得なくなって終結する。第1番第4楽章終結部、第1主題を慎重に展開し、状況上速度を速めて、序奏の旋律も入れ、「他に入れるものがないかどうか、手紙をください」っつって返事がないので終わる、そういう感じである。彼が尊敬するベートーヴェンの交響曲が、敵を打ち倒した上にハンマーで頭をこなごなに粉砕して終結の雄叫びをあげるのとはまるで違う。トコロテンみたいにして押し出されて終わる、そういう感じである。彼ブラームスは真面目にものを考える時には決断をしない。規範に則って粛然と(あるいはおっかなびっくりで)頭をもたげ、トコロテンみたいに押し出されなければ前に進まない。つまりブラームスはこの関係をあきらめるにしても、そうでないにしても、アガーテに押し出されたかったのだろうと思うが、喜歌劇《青ひげ》の牛飼い娘ブロッテでもあるまいに、慎みもてる若い娘がそんな押し付けがましい言い出しができようはずもない。一歩譲ってブラームスの「束縛されたくない」という些かエゴイスティックな思いを認めるにせよ、そのエゴを前提として相手に決断を求めるというのはやはり情けない言動といわざるを得ない。 いや、しかし、そうなのである。考えてもみれば、ブラームスの父ヨーハン・ヤーコプは17歳年上の女、クリスティアーネと結婚した。つまりブラームスの母は父親よりもひとまわり以上年上だったわけである。クリスティアーネは倹約家で勤勉、ヨーハン・ヤーコプは薄給の音楽家で経済観念がろくすっぽない、となると、幼少のブラームスは「正しい母と、頼りない父」を見て育ったわけであってみれば、真剣に考えた最後の最後、最終決定のさいに、女性側に「正しい決定力」を求めるのかもしれぬ。そしてそう考えるとやっぱりクララと一緒になるべきではなかったのかと思わずにはいられないわけで、それもできなかったとなると結局最後はヨハネス、情けねー男、という結論に至らざるをえなくなるのが大変残念である。 ■交響曲をめぐって 交響曲第1番が発表されたのは1876年、しかしこれは、まさにトコロテンが遂に世に押し出された年というべきであって、最初にそのトコロテンが仕込まれたのはなんと20年も遡った以前である。まさに略歴で述べた、シューマンが投身自殺を図った1854年、2台のピアノのためのソナタを完成したブラームスは、これを交響曲へと編曲するべくオーケストレーションに着手する。結局この計画は交響曲としてではなく、のちのピアノ協奏曲第1番として結実するが、最初に交響曲を彼が志向したのがこの時期である。翌1855年、新たな交響曲の作曲を始める。ここから換算するとなんと21年。シューベルトが作曲活動をした全期間とほぼ同じ期間、少なくとも交響曲についてはブラームスは沈思黙考牛歩戦術で進んだ。 ここにはいろいろな説がある。いわく、ベートーヴェンの足音を聞きながら作曲をする苦しみ、いわく、精神主義的に重きをおく時代が、交響曲の価値をバブリーに高めていたので容易に手がつけられなかった、いわく、ブラームスの名声が、交響曲をまともに作るまでにすでに高まってしまったことにより、ハードルが上がってなかなか書けなかった、など。それぞれの説にいちいち尤もと思われるが、余り言われないにしても小さくないウェイトを占めていたのは次のことではないだろうか。つまり、この時代つまり19世紀中盤から後半にかけては、「交響曲は割に合わなかった」。 ハイドンが形式をブラッシュアップし、モーツァルトが旋律と精神性を加味し、ベートーヴェンが起承転結型および熱い共同体メッセージ性を付与し、シューベルトが歌謡性を提示し、して発展し来った「交響曲」というジャンルは、もはやハイドンの時代のようにお気楽に組み合うことができなくなっていた。もしブラームスの当時、ハイドンのたとえば交響曲第94番のような典雅で小奇麗にまとまった交響曲を作曲すれば、すぐに批評家から「交響曲というよりはセレナードだ」と茶々が入ることであろう。19世紀の交響曲は、歌謡性と精神性をもった、求心型構造の起承転結多楽章曲でなければマトモな交響曲として認められなかった。これでは労力の費用対効果として割に合わない。さらにいえば当時はピアノが家庭に普及しはじめている時期でもあり、歌曲やピアノ小品などへの需要が高い。ハイドンやモーツァルトの時代と違い、著作権概念が厳密に成立しつつある時代でもあり(ブラームス自身、自分のベストセラー曲である《ハンガリー舞曲集》に対し、「ジプシー音楽の剽窃」として訴えられたことがある)、一般家庭へ売れる楽譜を作ることが経済的な蓄積にもなった。売れっ子であることに加えて、母クリスティアーネの倹約家精神をそのまま引き継いだようなブラームスがしばらくの間「名を捨て実を取る」形で小品を量産したと考えると腑に落ちる。交響曲は、妙な言い方だが当時の作曲家にとって、一種の「贅沢品」であったという言い方もできる。人生設計・生活設計の余暇にかかわらざるを得なかったジャンル、ともいえるかもしれない。規範と構成を重んじる上に決断力に些か欠けるブラームスが逡巡したのも当然であったろう。 よく知られているように、第1番交響曲を完成したのちは、割にスムーズに第2(出版:1878年)、第3(出版:1884年)、第4(出版:1886年)と作成していくが、1892年に姉が亡くなり、立て続けに先に述べた、名ピアニストでありよき理解者でもあったエリザベトが亡くなり、また愛するクララが卒中で倒れたとき、つまり彼がアイデンティティ・クライシスに陥ったときに作成したのは、交響曲でもなくレクイエムでもなく、《4つの厳粛な歌》という清冽な歌曲であった。 この時期、既に交響曲は、個人的な感情の記念碑とするには余りに大きすぎる存在になってしまっていたのである。 (2014.12.18 updated.) |

||

| > 作曲家一覧へ戻る | |||

|

|||